商品价格波动的周期路径与行情信号

- 2025-07-29 05:10:54

- 351

前面的一篇文章《见即可得:交易的全部就是等待》中,我提到了关于投资的一些主要观点。核心的观点在于,投资核心在于看见,然后自然而然就知道该怎么做。

可是,怎么才能看见呢?

我们得学会预知未来将会发生的事情。很多人可能觉得这是天方夜谭,而实际上,我们现在发生的事情,历史上基本上都发生过。历史总是重演,只是压着不同的韵脚罢了。寻找一些相似的模式与逻辑,并没有那么难。

人类历史这么久,人性没变,万有引力没变.......

1,商品价格波动的周期路径

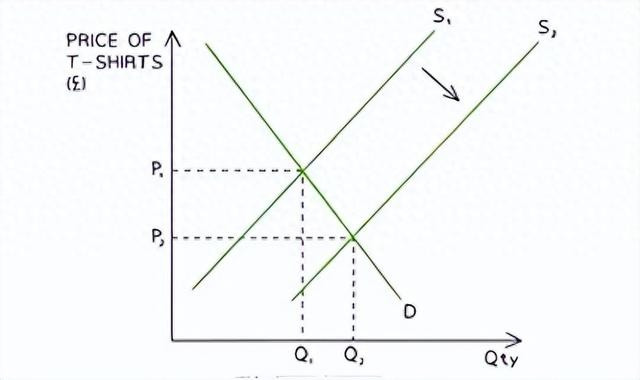

商品价格为什么会发生波动?因为供需不平衡是市场常态。

简单来说,供给的变化是相对缓慢的,相对可预期的,而需求的变化是快速的,不可预期的,这就会导致供需不平衡。供给不足,价格上升,利润上升吸引生产者扩大生产,当生产过多的时候,供大于求,价格下跌,生产者陷入亏损,就会停止生产,产能收缩,价格回暖。

这个价格上下波动的基本过程就是价格机制,也是调节社会资源的基本原理。大家都说市场是一只看不见的手,无形中调配社会资源,而价格机制,就是这只手的影子,可以帮助我们发现社会发展的规律。

如果仔细去剖析价格波动的过程,可以把价格的波动分为四个阶段,对应着库存周期的四个周期。(简说库存周期:从通胀到通缩皆为定数)

✔①供不应求(主动补库存)

这一阶段供需矛盾最为激烈,表现为供不应求。

供给不足,需求快速增长,库存迅速下降,这个时候商品价格上涨的速度最快。

在这个阶段,下游的需求特别好,只要能造得出来,不怕卖不掉,厂商面临的最大问题是要保障原材料的库存安全,生怕原材料继续涨价,进一步增加了市场的需求,这是一个主动补库存的过程。

这种需求的快速扩张,可能是因为宏观经济需求上升,也有可能是因为技术进步或者是技术路线变化,带动了商品需求的结构性变化,比如2021年光伏带动硅料价格的暴涨。

当然,也有可能是因为供给突然中断,比如上世纪70年代中东石油危机,战争导致石油减产,同时石油禁运,进一步加剧了供给短缺。

赚了钱以后,那些龙头企业产能大,利润最为丰厚,开始上市融资,试图扩大产能。由于产能建设需要时间,短的1年,长的可能需要数年时间,因此,随着时间的积累,供需缺口反而会越来越大,价格也会越来越高。

✔②供给回暖(被动补库存)

随着价格的上升,供需格局会发生两种变化。

其一,高价会遏制需求,其二,高利润会吸引产能快速落地。当价格处在顶部的时候,社会中的库存会不断被消耗,特别是当人们意识到未来价格可能会大跌的时候,短期就会迎来集中抛售,下游也会压缩原料库存,市场价格会瞬间崩盘。

特别是某个大的企业新增产能即将落地,或者是需求侧遇到了大问题,比如通胀不断飙升,加息预期更加强烈 ,又或者是政府出手打压价格,这时候预期的变化将成为主导商品价格的主要因素。

第二阶段,现实不重要,预期最重要。

但价格的下跌并不是一蹴而就的,这个时候需求还是相对不错的,当短期价格下跌到成本附近的时候,很多厂商就会趁机低价买入,补充库存。这个过程中,可能还伴随着某些重要的产能落地不及预期,价格会出现一些反复。

✔③供给过剩(主动去库存)

随着时间的迈进,新增的产能会逐步落地,供给越来越多,超过了需求的增速。甚至于,由于宏观需求的变化,需求端反而会收缩。总之,结果就是严重的产能过剩。

这个阶段是市场最残酷的阶段,商品的价格往往会发生成本坍塌现象。由于整个宏观大环境不太有利,原材料比如原油、煤炭等商品价格不断下跌,导致产品的成本不断下跌,抄底的人,会发现自己抄在了半山腰。

另外,由于生产商承担了大量的借款,急需现金流来偿还贷款,因而哪怕是亏损,企业也不会停止生产。更重要的是,全力生产,反而会形成规模效应,从而降低平均成本。

因此,在供给过剩阶段,商品价格会跌到非常低的价格,甚至跌破很多厂家的现金流成本。龙头厂家的现金流成本更低,这个时候大家刺刀见红,比拼谁的成本低、谁的现金流充沛,剩者为王。

第三阶段,也可以叫比惨、熬鹰。

这个时候,当价格已经非常低的时候,通常会发生两件事儿。第一种情况是行业协会,会站出来,联合大家自律,不要过度生产、过度降价。但是,没有太大用处,因为大家都想把竞争对手干倒之后,独霸市场。

当然,某些时候,由于双方都有贷款的能力,相互伤害,谁也奈何不了谁的时候,就会妥协。比如光伏产业,大家都在扛,反正背后都有各地政府托底,这个时候,第二种情况就来了,政府可能会充当调停人,也叫做供给侧改革。

✔④需求复苏(被动去库存)

当价格处在非常低的时候,一旦有供给侧改革,或者是需求端的动静,价格有可能出现非常迅速的反弹。

但是,由于这个时候各家的产能利用率仍然比较低,厂家的库存仍然很高,价格会受到压制,只要上涨,就会有人抛售。

因而,在价格短期快速上涨之后,就会面临需求端的考验,如果需求端不能够填补供应,那么价格还是会继续下跌。如果需求端逐步回暖,库存逐下降,新一轮的价格上涨,也许就要开始了。

需求的复苏,有可能来自于货币政策的改变,也有可能来自于财政政策的扩张。比如,央行下场购买国债和资产,政府放松信贷的审核标准、政府进行大规模减税等等。

2,关键的节点信号

描述和理解上述价格波动的过程,并不算很难。困难的是,怎么抓住趋势的拐点,识别出趋势的脉络。今天,我们就试图从各种角度,给出一些具有实践意义的行情信号。

✓①需求扩张的信号

第一个阶段发生的原因可能是供给端,也可能是需求端,供给端往往是突发事件,这一点很容易察觉,更难估计的是持久力,这里就不多说。

第一阶段的上行动力,往往来自于是需求端的稳步扩张,我们可以明显看到CPI、PPI的数据温和上升,社零数据稳步上涨,M1开始扩张,社融数据出现明显的扩张。

第一阶段的另一个特征就是工资增长,因为企业利润增长,员工收入增长,反过来会增加消费,消费又会进一步提升企业的盈利水平,形成正向循环。我们会发现工资出现明显的上涨,跳槽之后,工资增幅也会比较大。

当然,这些都是一些定量的指标,有时候稍微有点滞后。一般在第一阶段的需求扩张之前,会有政策端的信号。比如,减税政策,或者是在经济衰退之后,实施的巨量宽松政策。

有没有一些自然复苏的呢?也有!

但,我们可以看到一些影响生产力发展的大信号出现。比如,中国加入了WTO,某些束缚经济的要素被取消。比如,未来各国之间达成贸易协定等等。当生产力出现了一些技术突破,从而带动生产力发展,也是有可能变成需求扩张的一种因素。

✔ ②供给过剩的信号

第二阶段最明显的信号,通常就是通胀。当通胀突破4%之后,也就意味着未来加息的可能性越来越高,一旦加息就意味着需求可能出现骤降,再加上供给本身也在增加,很可能直接从供给不足转变为成供给过剩。

当市场预期未来需求下降,需求端就会马上缩减库存,防止存货跌价损失,全市场显性和隐形库存一下子全部涌现出来。往往价格会出现瞬间崩盘,这是非常常见的事情。

第二种信号,是产能落地。我们可以算产能周期,一个工厂从开建到落地需要多长时间,然后给予一定的冗量,就可以算出供给落地的大概时间,也就算准了供需格局扭转的大概时间。

当然,第二阶段如何撤梯子,与第一阶段如何上车是有很大关系的。比如,2020年虽然财政扩张是主要原因,但疫情导致的供给中断,也是非常重要的因素,因此,一旦疫情有所缓解,价格瞬间暴跌。

第二个阶段,往往是强现实与弱预期之间的结合,当这种情况出现之后,往往现实还很强,库存也很低,一旦某些供给落地不及预期,就有可能出现迅速的反弹。这个阶段,成本价是一个比较重要的衡量标尺。

这一点与过剩阶段不同,过剩阶段是以现金流成本为支撑点,这里完全成本就够了,因为本质上需求依然很不错。

✔③ 见底的信号!

第三个阶段最惨,供给扩张,需求下滑。

随着价格的下跌,预期的变坏,资产价格下跌,但债务是刚性的,缺乏弹性,资产负债率上升,企业与居民债务压力加大,投资者开始收缩投资,消费者开始收缩消费。比如,扩张产能的公司,停止扩张,设备公司接不到订单,员工没有奖金或者裁员。

这个时候,就会演变成为需求的持续性收缩,因为一个人的支出是另一个人的收入,也叫做通缩螺旋。政府会试图用降息来缓解需求的下滑,但效果并不好。最终表现为CPI下降,社零下降,利率下降。

当下游需求减弱的时候,中游库存增加,就会减少对上游原材料价格的采购,上游需求减少,就会降低价格,因而,价格下降从下游向上游传导,引发成本坍塌现象。

这个阶段,我们可以明显开始第二阶段对经济的不好预期,开始正式进入兑现阶段。我们如何识别见底的信号?不用看中间品或者是下游的商品,我们重点关注上游资源品,比如原油、煤炭等基础商品的价格,因为这些商品没有见底的话,就永远有价格下跌的空间。

所以,见底的第一个信号是上游资源品价格下跌到一个继续下跌空间比较小的阶段。第二个信号是一些工业品的价格纷纷突破到现金流成本附近。第三个信号通常是供给侧改革,或者是政府的介入。

因为随着价格的价格,经济体中各家企业都陷入了你死我活的生死速递中,政府自然不希望内斗的太厉害,因而通常会采取一些政策措施,比如我们现在经历的反内卷等等。

✔④复苏的信号

当供给开始收缩之后,并不意味着就会复苏,这是两回事儿。

复苏可能是比较急迫的,也有可能是比较慢的,比如2008年金融危机之后,巨量资金注入,这种复苏就是很快的,或者是延缓了过剩周期的到来,打乱了周期的节奏。

正常的复苏,可能是由于我们通过内卷,降低了成本,赢得了更多的市场份额,或者是我们研发出了一些更高端的产品,导致利润开始上升。员工的收入上升,居民负债率下降,支出欲望上升,从而形成复苏。

但,这是从中国的角度来谈的。对于世界上绝大多数国家来说,复苏的信号可能多数来自于美联储的扩张或者是宽松,因为它们掌控着世界需求的水龙头。

不过,现在世界的水龙头又新增了一个,虽然暂时还没有美国那个水龙头那么大,但货币与财政政策的影响力,是不容忽略的。比如2016年,中国开启房地产政策驱动,2011年中国4万亿砸下去,结果都很猛。

因此,第四阶段的复苏信号,表现为需求端的扩张。可能是政策端的顺势而为,也有可能是生产力的突破。比如美联储的降息,美联储的扩表,或者是减税政策等等。当然,也有可能是因为技术的突破,实现了生产力的进步。变现为CPI的温和上升,PPI的回升,社零的回升,也许还顺带着M2的上升。这一点,与第一阶段有一定的重叠。

3,实践中的非理性投机

大多数市场交易者,至少是投机者,根本搞不清楚上述过程,他们只是价格的逐浪者,追涨杀跌是他们的利器。

又或者一些投资者,他们往往过于关注某一方面的因素,而忽略了另一方面的因素。比如,产业投资者往往对宏观面的变化并不敏感,他们更容易看到现实层面的东西。而宏观面的投资者,往往又对产业的现状不够了解,过于看重未来。

因为学习本身也是需要门槛与成本的。比如想要搞清楚整个经济周期运行的规律,至少得通读很多的文章,研究很多历史案例,然后才有可能有一些了解,就这样,结果还有可能是错的。

所以,专业投资者,经常犯的错误是过高估计了市场参与者的理性程度和专业程度,对市场的非理性行为不够了解。

实际上,行情的成熟需要时间,泡沫的成熟与破灭都需要时间,这需要一个过程。有很多人明明看对了最终的结果,却因为过早的介入而灰飞烟灭,或者过迟的介入而望洋兴叹。

因为大多数投机者都是非理性的,他们掌握的信息是有限的,而信息的暴露往往也是需要时机的,产能的兑现也是需要时间的。多数人,也并不着眼于更长久的未来,基本上大多数投机的力量都是只关注最近几个月的事情。

有时候,正确与否不重要,重要的是手握资金的人是怎么想的,特别是对于一些小品种来说,尤其如此。舆论比真相,更重要。

因此,我们要对市场的非理性行为有所认知,不要觉得不可思议,盲目的选择硬刚。认识到投机与非理性也是市场的一个部分,是投资中非常重要的一门课。最终我们的目的是:认识他们,观察他们,理解他们,在适当的时候加入甚至引领他们。

现实中,投资者最常犯的错误,就是用长线思维来进行短线投机,或者用短线思维进行长线投资。周期与观点的不匹配,必然会发生混乱。

看见了未来很重要,但,更重要的是要发掘达到目标的最终路径,以及中间可能发生的事情,当这些信号出现的时候,自然就会非常敏感的做出决定。我们需要耐心等待他们成熟,然后再享受最终的成果。

而这,需要我们不断地思考与学习。

- 上一篇:亲妈后爸把娃埋别人坟里拍视频寻子

- 下一篇:丈夫送情妇千万财物妻子本利全追回